華南理工團隊突破紫外 OLED!CLSA 設計讓非摻雜器件 EQE 達 8.3%,UV400 占比近 60%

來源:

時間:2025-09-25 10:37:44

在光化學、光催化及防偽、熒光激發等領域,紫外(UV)光源是不可或缺的核心工具。目前,市面上的紫外光源主要依賴有毒汞燈與傳統 LED,前者存在環境污染風險,后者則受限于剛性結構與應用場景局限。而有機發光二極管(OLED)憑借輕薄、可彎曲、低功耗、高對比度的特性,被視為下一代紫外光源的理想載體。然而,短波長有機發光材料的寬帶隙特性,長期以來導致載流子注入與重組困難,且缺乏能平衡光色與激子動力學的分子設計策略,如何實現 “高效率、高紫外光占比、高亮度” 的紫外 OLED(UV-OLED),始終是行業亟待攻克的難題。?

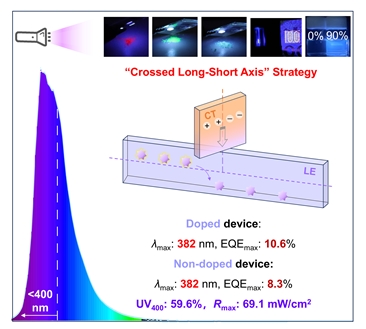

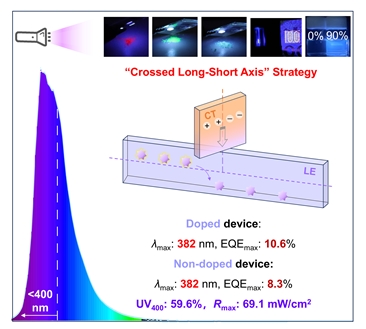

近日,華南理工大學發光材料與器件全國重點實驗室王志明研究員課題組,為這一行業困境帶來了突破性解決方案。團隊基于自主提出的 “交叉長短軸”(CLSA)分子設計策略,通過間位連接進一步縮短材料共軛程度,成功設計出可有效抑制聚集紅移的紫外光材料 m-Cz。基于該材料的非摻雜 UV-OLED 器件,實現了發光峰 382 nm、最大外量子效率(EQE)8.3%、紫外光占比(UV400)59.6% 的優異性能,成為目前全球效率最高的非摻雜 UV-OLED,相關成果以 “Realization of high-efficiency UV-OLED used as excitation light sources via referenceable crossed long-short axis lighting emitter design strategy” 為題,發表在國際權威期刊《Chemical Engineering Journal》上。?

要理解這一成果的突破性,首先需解析 “交叉長短軸”(CLSA)策略的創新邏輯。作為專為高性能短波長發光材料設計的分子架構,CLSA 策略的核心在于在 “電荷轉移(CT)態主導的分子短軸” 與 “局域態主導的分子長軸” 之間,構建近似垂直的扭轉角 —— 這一設計如同為分子搭建了 “雙通道系統”:由發光基團組成的分子長軸,能確保材料具備高的光致發光外量子效率(PLQY),為高效發光奠定基礎;而短軸的給受體結構,則可優化載流子的注入與傳輸效率,避免電荷在器件內部堆積損耗;更關鍵的是,高能級的 CT 態能打開 “熱激子通道”,讓原本難以利用的非輻射激子轉化為輻射激子,大幅提升激子利用率,從根本上解決短波長材料發光效率低的問題。?

正是得益于 CLSA 策略的精妙設計,m-Cz 材料展現出遠超傳統紫外材料的性能:其激子利用率高達 84.5%,意味著絕大多數激子都能轉化為有效光輸出;同時,團隊通過 “間位連接” 設計,進一步限制了 m-Cz 的共軛程度、增加分子空間位阻 —— 這一細節設計至關重要,它能有效避免材料在成膜過程中因分子聚集導致的光譜展寬與紅移(傳統紫外材料常因聚集問題,發光波長向可見光偏移,降低紫外光占比)。實驗數據顯示,m-Cz 在純膜狀態下仍能保持 387 nm 的紫外發光,且 PLQY 達 57.6%;更值得關注的是,無論在摻雜還是非摻雜 OLED 器件中,m-Cz 的發光峰始終穩定在 382 nm,徹底解決了紫外材料 “聚集紅移” 的行業痛點。?

在器件性能上,m-Cz 的表現同樣亮眼:在摻雜器件中,其最大外量子效率(EQEmax)高達 10.6%,紫外光占比(UV400)達 57.5%;即便在工藝更簡單、成本更低的非摻雜器件中,EQEmax 仍能達到 8.3%,UV400 占比更是提升至 59.6%—— 這意味著器件發出的光中,近 60% 是波長≤400 nm 的純紫外光,遠超傳統 UV-OLED“紫外 + 可見光混合發光” 的水平,為紫外光源的精準應用提供了可能。?

更具價值的是,團隊還通過一系列實驗驗證了該 UV-OLED 的實際應用潛力:在激發熒光粉末測試中,器件能高效激發熒光材料發光;在人民幣防偽標識驗證中,可清晰識別防偽圖案;同時,還能用于驗證 “聚集誘導發光” 現象,以及激發窄光譜材料 —— 這些應用場景覆蓋了光催化、防偽檢測、材料研究等多個領域,證明該技術并非實驗室階段的概念,而是具備商業化落地能力的實用方案。?

對于行業而言,華南理工團隊的研究不僅突破了 UV-OLED 的效率瓶頸,更帶來兩大關鍵價值:一是提出 “UV400” 概念,為紫外 OLED 的 “紫外光純度” 提供了明確量化標準,此前行業因缺乏統一指標,難以精準評估器件性能,UV400 的定義將推動行業測試與研發規范化;二是為藍、紫光等短波長有機發光材料提供了可復制的分子設計范式,CLSA 策略的成功,為其他短波長材料的研發提供了清晰路徑,有望帶動整個短波長 OLED 領域的技術進步。?

據悉,該研究得到國家自然科學基金、廣東省自然科學基金、云南省科技廳重點項目等多項科研項目資助,博士研究生婁敬麗、碩士郭學成、博士研究生陳藝超為共同第一作者,王志明研究員、張翰博士為共同通訊作者。這一成果不僅彰顯了華南理工大學在發光材料領域的科研實力,更讓紫外 OLED 從 “理論可能” 走向 “實際應用”,未來有望在環保光源、精準光催化、高端防偽、生物醫療等領域,替代傳統有毒汞燈與剛性 LED,開啟紫外光源的 “柔性高效時代”。

近日,華南理工大學發光材料與器件全國重點實驗室王志明研究員課題組,為這一行業困境帶來了突破性解決方案。團隊基于自主提出的 “交叉長短軸”(CLSA)分子設計策略,通過間位連接進一步縮短材料共軛程度,成功設計出可有效抑制聚集紅移的紫外光材料 m-Cz。基于該材料的非摻雜 UV-OLED 器件,實現了發光峰 382 nm、最大外量子效率(EQE)8.3%、紫外光占比(UV400)59.6% 的優異性能,成為目前全球效率最高的非摻雜 UV-OLED,相關成果以 “Realization of high-efficiency UV-OLED used as excitation light sources via referenceable crossed long-short axis lighting emitter design strategy” 為題,發表在國際權威期刊《Chemical Engineering Journal》上。?

要理解這一成果的突破性,首先需解析 “交叉長短軸”(CLSA)策略的創新邏輯。作為專為高性能短波長發光材料設計的分子架構,CLSA 策略的核心在于在 “電荷轉移(CT)態主導的分子短軸” 與 “局域態主導的分子長軸” 之間,構建近似垂直的扭轉角 —— 這一設計如同為分子搭建了 “雙通道系統”:由發光基團組成的分子長軸,能確保材料具備高的光致發光外量子效率(PLQY),為高效發光奠定基礎;而短軸的給受體結構,則可優化載流子的注入與傳輸效率,避免電荷在器件內部堆積損耗;更關鍵的是,高能級的 CT 態能打開 “熱激子通道”,讓原本難以利用的非輻射激子轉化為輻射激子,大幅提升激子利用率,從根本上解決短波長材料發光效率低的問題。?

正是得益于 CLSA 策略的精妙設計,m-Cz 材料展現出遠超傳統紫外材料的性能:其激子利用率高達 84.5%,意味著絕大多數激子都能轉化為有效光輸出;同時,團隊通過 “間位連接” 設計,進一步限制了 m-Cz 的共軛程度、增加分子空間位阻 —— 這一細節設計至關重要,它能有效避免材料在成膜過程中因分子聚集導致的光譜展寬與紅移(傳統紫外材料常因聚集問題,發光波長向可見光偏移,降低紫外光占比)。實驗數據顯示,m-Cz 在純膜狀態下仍能保持 387 nm 的紫外發光,且 PLQY 達 57.6%;更值得關注的是,無論在摻雜還是非摻雜 OLED 器件中,m-Cz 的發光峰始終穩定在 382 nm,徹底解決了紫外材料 “聚集紅移” 的行業痛點。?

在器件性能上,m-Cz 的表現同樣亮眼:在摻雜器件中,其最大外量子效率(EQEmax)高達 10.6%,紫外光占比(UV400)達 57.5%;即便在工藝更簡單、成本更低的非摻雜器件中,EQEmax 仍能達到 8.3%,UV400 占比更是提升至 59.6%—— 這意味著器件發出的光中,近 60% 是波長≤400 nm 的純紫外光,遠超傳統 UV-OLED“紫外 + 可見光混合發光” 的水平,為紫外光源的精準應用提供了可能。?

更具價值的是,團隊還通過一系列實驗驗證了該 UV-OLED 的實際應用潛力:在激發熒光粉末測試中,器件能高效激發熒光材料發光;在人民幣防偽標識驗證中,可清晰識別防偽圖案;同時,還能用于驗證 “聚集誘導發光” 現象,以及激發窄光譜材料 —— 這些應用場景覆蓋了光催化、防偽檢測、材料研究等多個領域,證明該技術并非實驗室階段的概念,而是具備商業化落地能力的實用方案。?

對于行業而言,華南理工團隊的研究不僅突破了 UV-OLED 的效率瓶頸,更帶來兩大關鍵價值:一是提出 “UV400” 概念,為紫外 OLED 的 “紫外光純度” 提供了明確量化標準,此前行業因缺乏統一指標,難以精準評估器件性能,UV400 的定義將推動行業測試與研發規范化;二是為藍、紫光等短波長有機發光材料提供了可復制的分子設計范式,CLSA 策略的成功,為其他短波長材料的研發提供了清晰路徑,有望帶動整個短波長 OLED 領域的技術進步。?

據悉,該研究得到國家自然科學基金、廣東省自然科學基金、云南省科技廳重點項目等多項科研項目資助,博士研究生婁敬麗、碩士郭學成、博士研究生陳藝超為共同第一作者,王志明研究員、張翰博士為共同通訊作者。這一成果不僅彰顯了華南理工大學在發光材料領域的科研實力,更讓紫外 OLED 從 “理論可能” 走向 “實際應用”,未來有望在環保光源、精準光催化、高端防偽、生物醫療等領域,替代傳統有毒汞燈與剛性 LED,開啟紫外光源的 “柔性高效時代”。

客服

客服