突破 Micro LED 驅動瓶頸!北大聯合團隊研制首款碳納米管背板微顯示器,鍵合成功率 100%

來源:

時間:2025-09-25 10:34:39

在 Micro LED 向 AR/VR、智能穿戴等領域加速滲透的過程中,驅動背板的 “高性能” 與 “低成本” 始終難以平衡 —— 當前主流的硅基 CMOS 驅動背板雖能滿足高分辨率需求,但制造成本昂貴;低溫多晶硅(LTPS)、金屬氧化物薄膜晶體管等方案又在驅動性能或規模化工藝上存在短板,而二維半導體 TFT 技術則受限于材料生長與轉移難題。6 月 13 日,這一行業困境迎來重大突破:北京大學碳基電子學研究團隊聯合山西北大碳基薄膜電子研究院、南京大學,成功研制出全球首款碳納米管背板驅動的 Micro LED 微顯示器,相關成果以 “碳納米管有源矩陣背板驅動的 Micro-LED 微顯示器” 為題,在線發表于國際權威期刊《ACS Nano》,被審稿人評價為 “迄今為止展示的性能最強的碳納米管驅動的 LED 顯示器”。

作為顯示技術的 “終極方案” 之一,Micro LED 憑借小于 50μm 的超小尺寸、高亮度、高對比度、低功耗與長壽命等優勢,在 AR/VR 高分辨率顯示、高端電視、智能穿戴設備等領域擁有巨大商用價值。但這類應用對驅動背板的集成度、電流驅動能力提出了極高要求,傳統方案始終無法完美適配 —— 硅基 CMOS 技術成本居高不下,難以滿足消費級產品的性價比需求;LTPS 和金屬氧化物薄膜晶體管的載流子遷移率、開態電流有限,難以驅動高密度 Micro LED 陣列;MoS?等二維半導體 TFT 雖被寄予厚望,卻因材料規模化生長與轉移技術不成熟,遲遲無法落地。

而碳納米管薄膜晶體管(CNT-TFT)的出現,為解決這一矛盾提供了全新路徑。這類晶體管天生具備高載流子遷移率、高電流驅動能力與高集成度的優勢,尤其近年來隨著高純度半導體碳納米管薄膜規模化制備技術、大規模低溫制備工藝的成熟,CNT-TFT 逐漸成為 Micro LED 驅動背板的 “理想候選”。北大聯合團隊正是抓住這一技術機遇,通過多維度工藝優化,讓碳納米管驅動的 Micro LED 從實驗室概念走向了實際應用。

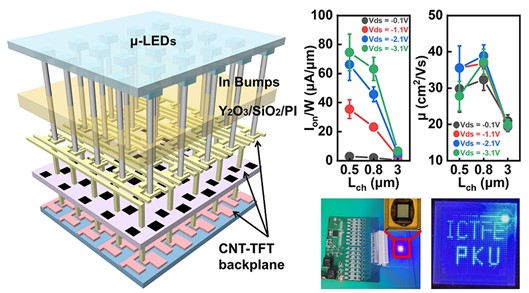

在 CNT-TFT 性能優化上,團隊創新性引入 Al?O?/SiO?柵介質疊層與 Y?O?/SiO?/PI 鈍化層,大幅提升了晶體管的電學性能:采用常規紫外光刻制備的 3μm 溝道長度 CNT-TFT,開態電流達 10μA/μm,遷移率達 27cm²/(V?s),足以支撐數百 PPI 分辨率的 Micro LED 顯示驅動;而將溝道長度縮小至 0.5μm 后,器件開態電流飆升至 80μA/μm,遷移率提升至 40cm²/(V?s),直接滿足數千 PPI 超高清顯示需求 —— 這一性能水平不僅遠超傳統 LTPS、金屬氧化物晶體管,更能適配 AR/VR 設備對 “視網膜級顯示” 的苛刻要求。

要實現 Micro LED 的實際顯示,驅動背板與芯片的高效集成同樣關鍵。團隊開發了基于銦柱的共晶鍵合工藝,通過精準控制鍵合溫度與壓力,實現 2T1C(兩個晶體管加一個電容)結構 CNT-TFT 驅動背板與 Micro LED 芯片的異質集成,鍵合成功率達到 100% —— 這一數據意味著在規模化生產中,不會因鍵合失誤導致器件損耗,為降低制造成本提供了重要保障。同時,團隊還針對性開發了像素驅動電路與外圍控制電路,支持脈沖幅度調制(PAM)和脈沖寬度調制(PWM)兩種驅動方式,既能靈活適配不同亮度、對比度需求的顯示場景,又能確保圖像顯示的穩定性。

最終,聯合團隊成功制備并演示了首款碳納米管有源矩陣背板驅動的 Micro LED 微顯示器,可穩定實現靜態與動態圖像顯示。這一成果不僅驗證了碳納米管在先進顯示驅動領域的應用潛力,更打破了傳統驅動背板技術的局限:相較于硅基 CMOS 方案,碳納米管背板的制備工藝更簡單、成本更低;對比 LTPS 與金屬氧化物方案,其驅動性能與集成度又顯著更優,為 Micro LED 微顯示器的商業化提供了 “高性能 + 低成本” 的雙重優勢。

從行業視角來看,北大聯合團隊的研究為 Micro LED 顯示技術開辟了全新技術路徑。當前全彩 Micro LED 的發展不僅受限于芯片本身的效率與巨量轉移技術,驅動背板的性能與成本也是關鍵制約因素。而碳納米管背板的突破,恰好補上了這一短板 —— 未來隨著工藝進一步優化,有望推動 Micro LED 在 AR 眼鏡、智能隱形眼鏡、微型可穿戴設備等領域的快速落地,讓 “超高清、低功耗、輕量化” 的顯示體驗走進日常生活。

據悉,該研究得到國家自然科學基金、山西省科技重大專項計劃、國家重點研發計劃等項目的資助,同時獲得固態照明與節能電子學協同創新中心、江蘇省高等教育機構優先學科發展項目的支持。北京大學博士生黎怡、南京大學博士后郭焱為成果共同第一作者,北京大學梁學磊教授、曹宇副研究員與南京大學周玉剛教授為共同通訊作者,體現了跨機構、跨學科協作在前沿技術突破中的重要價值。

客服

客服