MicroLED的視網膜投影架構被福州大學發現

來源:

時間:2025-09-25 10:10:52

在 AR(增強現實)近眼顯示技術領域,一場關乎視覺體驗革新的突破悄然降臨。近日,福州大學物理與信息工程學院平板顯示技術國家地方聯合工程實驗室,由郭太良、嚴群團隊領銜,陳恩果教授課題組具體攻關,在該領域取得了極具里程碑意義的研究進展。團隊創新性地首次實現了基于傳像光纖與 Micro LED(微型發光二極管)集成的視網膜投影顯示(μRPD)架構,這一重要成果以 “Micro‐LED Retinal Projection for Augmented Reality Near‐Eye Displays” 為題,成功發表在國際權威期刊《Laser & Photonics Reviews》上,引發了業界廣泛關注。?

要理解這項成果的價值,首先需明晰視網膜投影顯示(Retinal Projection Display, RPD)技術的核心意義。作為 AR 近眼顯示領域的關鍵技術方向,RPD 通過專門的投影引擎,將虛擬圖像越過傳統顯示屏幕的限制,經由人眼瞳孔中心直接投射到視網膜上。這種獨特的成像方式,在解決長期困擾 AR 設備的 “輻輳調節沖突(VAC)” 問題上展現出巨大潛力 —— 輻輳調節沖突是導致用戶長時間使用 AR 設備出現視覺疲勞、頭暈等不適的核心原因,RPD 技術的突破為改善 AR 用戶體驗提供了關鍵思路。?

不過,當前主流的 RPD 架構卻存在明顯短板,制約了其進一步發展與應用。現有方案普遍依賴被動發光的微機電系統(MEMS)或空間光調制器(SLM)作為核心成像組件,這兩種技術路徑分別面臨著光束孔徑受限、成像分辨率與亮度難以兼顧,以及整體結構缺乏靈活性、適配不同設備場景難度大等挑戰。這些問題不僅影響了 RPD 技術的成像效果,也限制了其在更多領域的落地應用。?

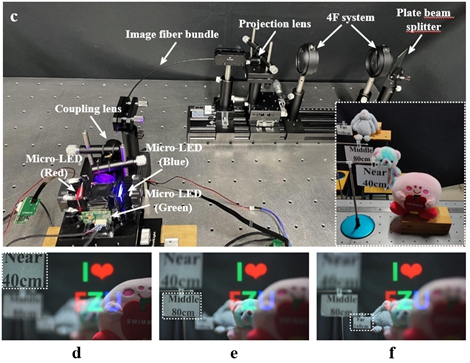

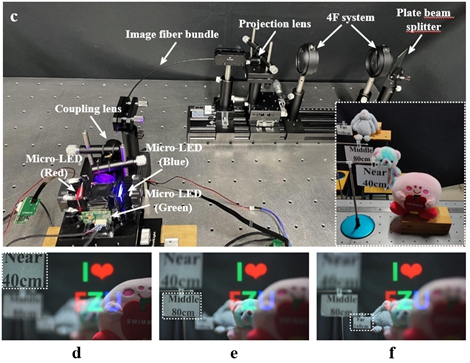

針對行業痛點,福州大學陳恩果教授課題組另辟蹊徑,提出了一套全新的 Micro LED 視網膜投影顯示架構。該架構的核心創新點在于,將主動發光的全彩 Micro LED 與逐像素成像光纖束進行深度集成,徹底改變了傳統 RPD 架構的設計邏輯。主動發光的 Micro LED 本身具備高亮度、高對比度、快速響應等優勢,而逐像素成像光纖束則能實現精準的光信號傳輸與成像;更重要的是,團隊采用了柔性光纖束作為關鍵連接組件,這一設計讓整個系統擁有了可靈活適配的結構特性,同時還具備了 “光電分離” 的能力 —— 即光學成像部分與電子驅動部分可實現物理分離,這為后續設備的小型化、輕量化設計,以及適應不同使用場景提供了極大便利。?

基于這套創新架構,研究團隊成功研制出了一款全彩微型視網膜投影顯示(μRPD)原型機。實際測試結果顯示,該原型機能夠在寬焦深范圍內實現清晰成像,意味著用戶在觀看虛擬圖像時,無需頻繁調節焦距即可獲得穩定、清晰的視覺效果,進一步緩解了視覺疲勞問題。更令人驚喜的是,這款 μRPD 架構還展現出了出色的環境適應性:在無需進行特殊防水處理的情況下,它就能穩定實現水下 AR 顯示功能。這一特性使其在嚴苛環境下的潛在應用價值大幅提升,比如水下探測、海洋工程作業、水上運動輔助等特殊場景,都有望借助該技術實現 AR 功能的落地。?

此次福州大學團隊的研究成果,不僅為 AR 近眼顯示技術提供了一種全新的、更具優勢的技術方案,更打破了傳統架構的局限,為近眼顯示系統在復雜和高要求場景中的實際應用開辟了新路徑。隨著該技術的進一步優化與迭代,未來 AR 設備有望在視覺體驗、結構設計、環境適應性等方面實現全面升級,推動整個近眼顯示產業邁向新的發展階段。

要理解這項成果的價值,首先需明晰視網膜投影顯示(Retinal Projection Display, RPD)技術的核心意義。作為 AR 近眼顯示領域的關鍵技術方向,RPD 通過專門的投影引擎,將虛擬圖像越過傳統顯示屏幕的限制,經由人眼瞳孔中心直接投射到視網膜上。這種獨特的成像方式,在解決長期困擾 AR 設備的 “輻輳調節沖突(VAC)” 問題上展現出巨大潛力 —— 輻輳調節沖突是導致用戶長時間使用 AR 設備出現視覺疲勞、頭暈等不適的核心原因,RPD 技術的突破為改善 AR 用戶體驗提供了關鍵思路。?

不過,當前主流的 RPD 架構卻存在明顯短板,制約了其進一步發展與應用。現有方案普遍依賴被動發光的微機電系統(MEMS)或空間光調制器(SLM)作為核心成像組件,這兩種技術路徑分別面臨著光束孔徑受限、成像分辨率與亮度難以兼顧,以及整體結構缺乏靈活性、適配不同設備場景難度大等挑戰。這些問題不僅影響了 RPD 技術的成像效果,也限制了其在更多領域的落地應用。?

針對行業痛點,福州大學陳恩果教授課題組另辟蹊徑,提出了一套全新的 Micro LED 視網膜投影顯示架構。該架構的核心創新點在于,將主動發光的全彩 Micro LED 與逐像素成像光纖束進行深度集成,徹底改變了傳統 RPD 架構的設計邏輯。主動發光的 Micro LED 本身具備高亮度、高對比度、快速響應等優勢,而逐像素成像光纖束則能實現精準的光信號傳輸與成像;更重要的是,團隊采用了柔性光纖束作為關鍵連接組件,這一設計讓整個系統擁有了可靈活適配的結構特性,同時還具備了 “光電分離” 的能力 —— 即光學成像部分與電子驅動部分可實現物理分離,這為后續設備的小型化、輕量化設計,以及適應不同使用場景提供了極大便利。?

基于這套創新架構,研究團隊成功研制出了一款全彩微型視網膜投影顯示(μRPD)原型機。實際測試結果顯示,該原型機能夠在寬焦深范圍內實現清晰成像,意味著用戶在觀看虛擬圖像時,無需頻繁調節焦距即可獲得穩定、清晰的視覺效果,進一步緩解了視覺疲勞問題。更令人驚喜的是,這款 μRPD 架構還展現出了出色的環境適應性:在無需進行特殊防水處理的情況下,它就能穩定實現水下 AR 顯示功能。這一特性使其在嚴苛環境下的潛在應用價值大幅提升,比如水下探測、海洋工程作業、水上運動輔助等特殊場景,都有望借助該技術實現 AR 功能的落地。?

此次福州大學團隊的研究成果,不僅為 AR 近眼顯示技術提供了一種全新的、更具優勢的技術方案,更打破了傳統架構的局限,為近眼顯示系統在復雜和高要求場景中的實際應用開辟了新路徑。隨著該技術的進一步優化與迭代,未來 AR 設備有望在視覺體驗、結構設計、環境適應性等方面實現全面升級,推動整個近眼顯示產業邁向新的發展階段。

客服

客服