十大led技術:Mini-LED, Micro-OLED, and Micro-LED

相比于傳統的顯示技術,微型顯示器作為許多新型顯示設備的核心部件,例如擴展現實(XR)、抬頭顯示器(HUD),在感測和光通訊裝置上也顯示出巨大的潛力。然而,當前技術的不完善確實限制了整個市場的進步

最近,香港城市大學的何志浩教授與鴻海研究院半導體研究所的郭浩中教授在《Advanced Optical Materials》發表了一篇針對微型顯示器的文章,進行了全面的技術和前景分析。

實現微型顯示器有多種技術路徑,包括Mini-LED、Micro-OLED、Micro-LED和QD Micro-LED,它們各有優勢和劣勢,但都處于不同的發展階段。

Mini-LED

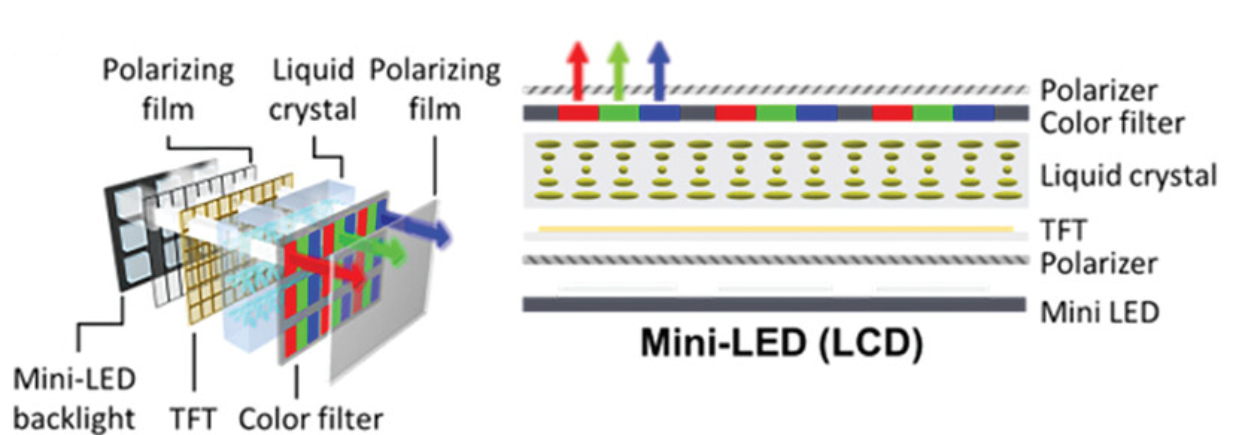

圖一:Mini-LED結構圖

Mini-LED主要用作液晶顯示器(LCD)的背光源,其尺寸比傳統的LED小,可可以實現更精細的背光調整,從而提供更高的對比度和動態范圍。Mini-LED保持了LCD的基本架構,包括偏光層、液晶層和濾光片。因此,使用Mini-LED的微型顯示器能充分利用LCD技術的優點,如成熟的生產流程、低廉的成本以及高質量的圖像表現。市場上已經有多種相關產品可供選擇。但同時,它也繼承了LCD的缺點,如顏色飽和度和響應時間稍顯不足。

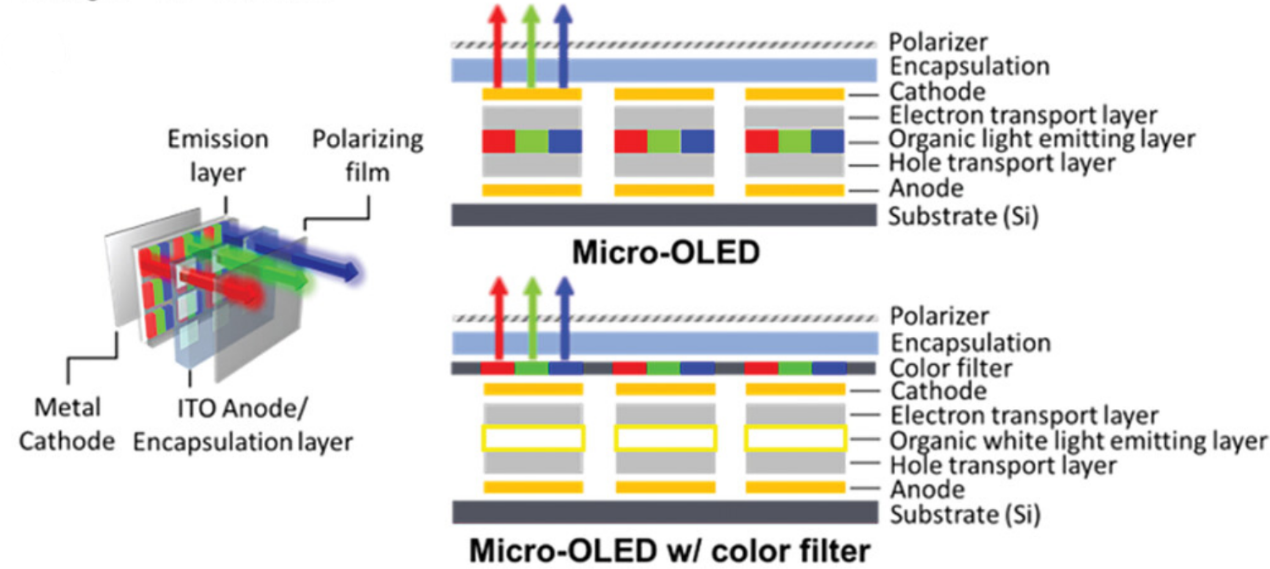

表一列出了一些提升Mini-LED性能的方法。

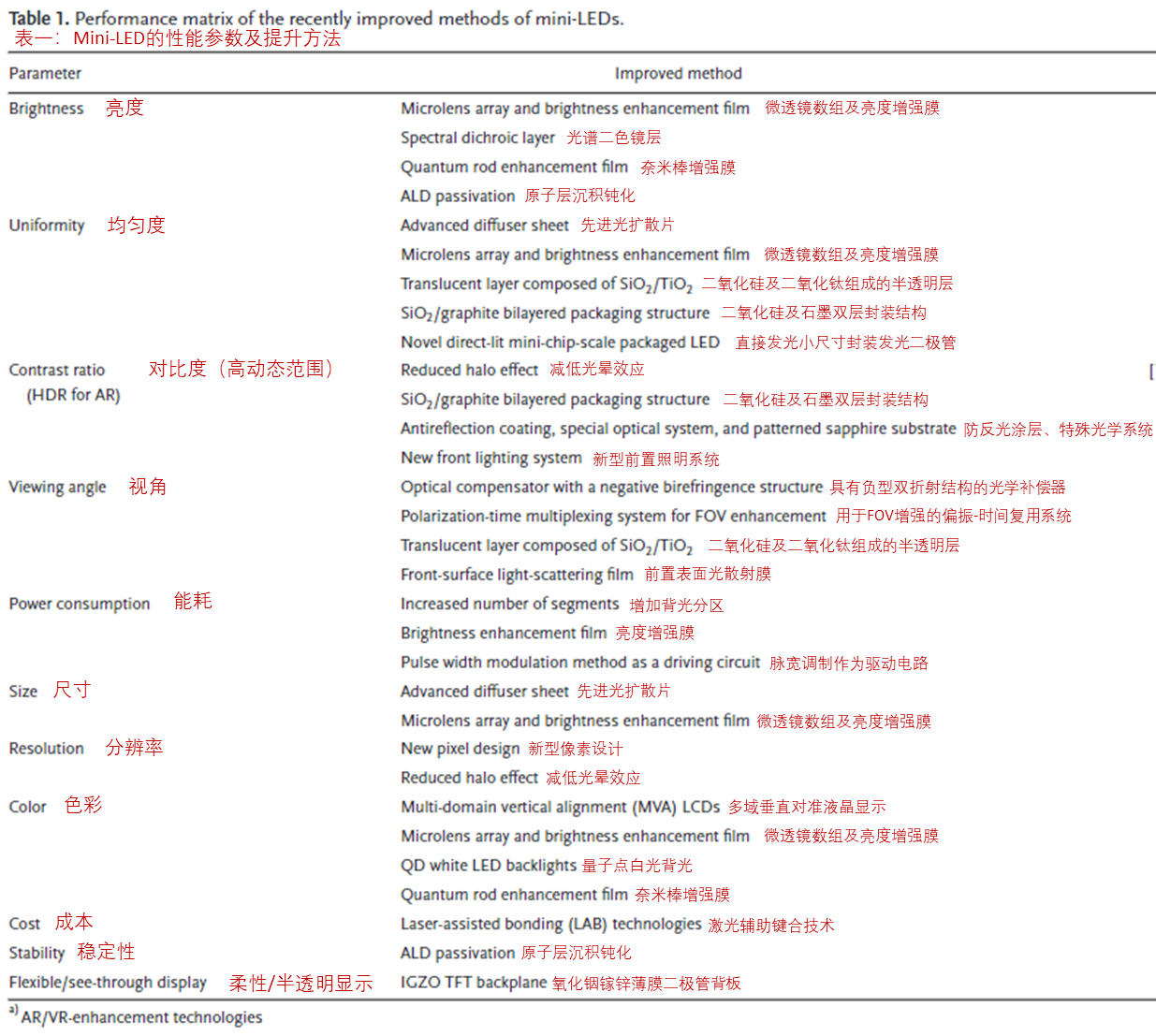

一些優化Mini-LED性能的方法包括使用功能性薄膜或微透鏡陣列結構來增加光萃取或光擴散性能,提升顯示器的亮度、均勻度和視角;以及通過使用SiO2/石墨雙層結構的消光層來降低環境光反射并增強明室對比度。為了緩解光暈效應,一些設計已通過調整像素和薄膜晶體管的面積比例成功減少光線從亮區泄露到暗區。此外,量子棒也可優化現有的偏光材料,提高亮度并改善能耗。

圖二:透過二色性反射鏡防止紅綠光往反方向發射

Micro-OLED

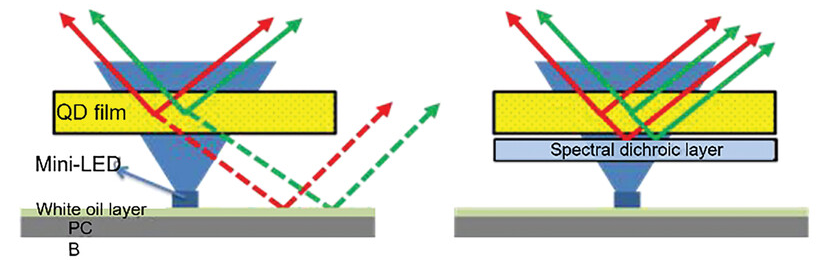

圖三:Micro-OLED結構圖

Micro-OLED是一種自發光設備,利用硅基OLED(OLEDoS)技術,將互補式金屬氧化物半導體(CMOS)和Oled顯示屏融為一體,然后通過特殊的圖案化方法制作出微米級的全色像素。Micro-OLED像素具有自發光特性,無需背光源,因此在光學性能上表現卓越。但其結構相對復雜,且需要對有機材料進行保護,以防止水分和氧氣的侵蝕,所以在性能方面有所妥協。

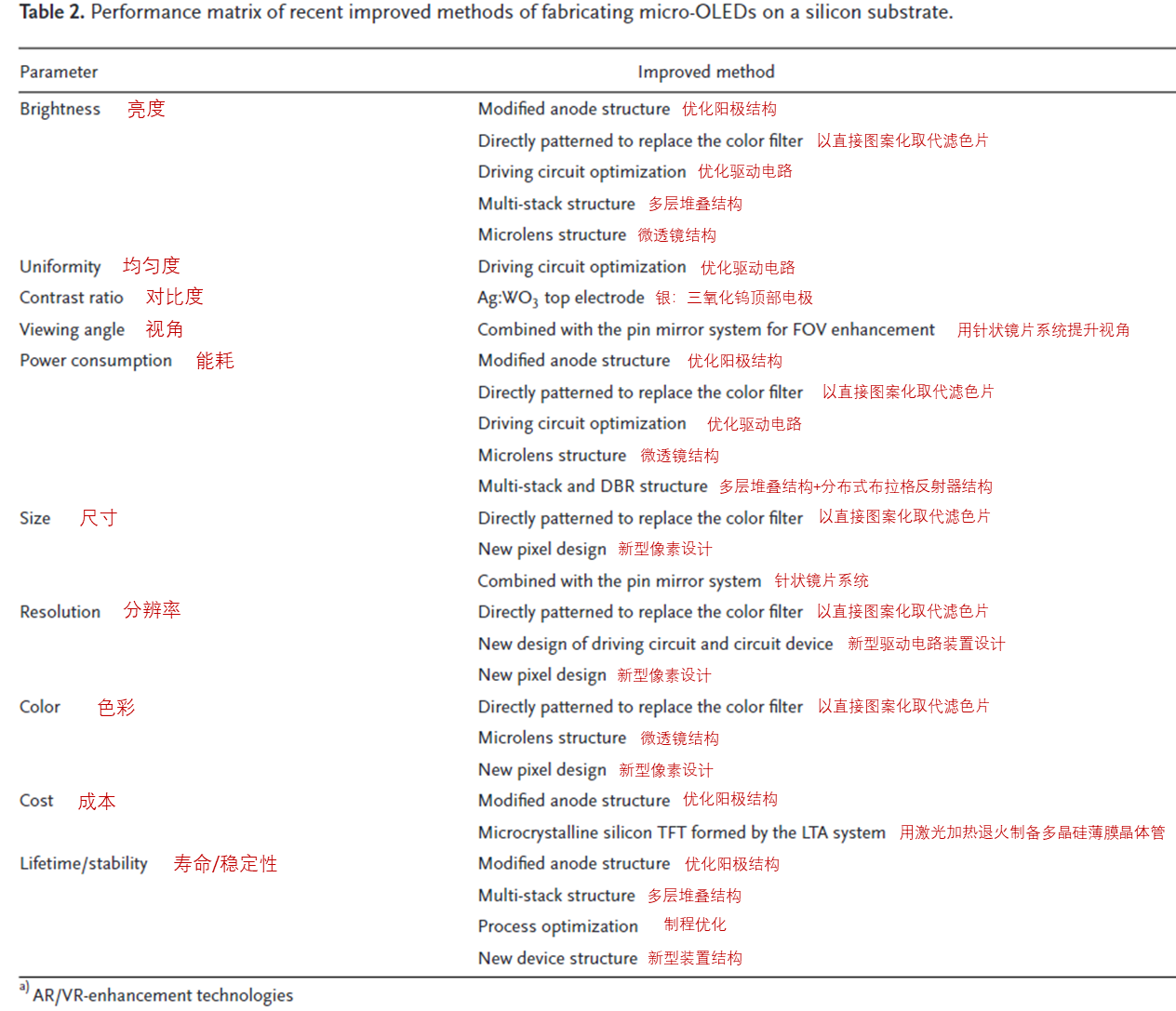

表二列出了一些提升Micro-OLED性能的方法。

為了在相同電流密度下提升Micro-OLED的亮度,有許多方法包括優化光學設計以提高光萃取效率以及在發光組件上方采用更透明的設計。在可靠性方面,也可以通過熱管理、器件設計(電子傳輸層和空穴傳輸層的厚度優化),或者使用層疊式結構,使亮度增加而不增加電流密度。

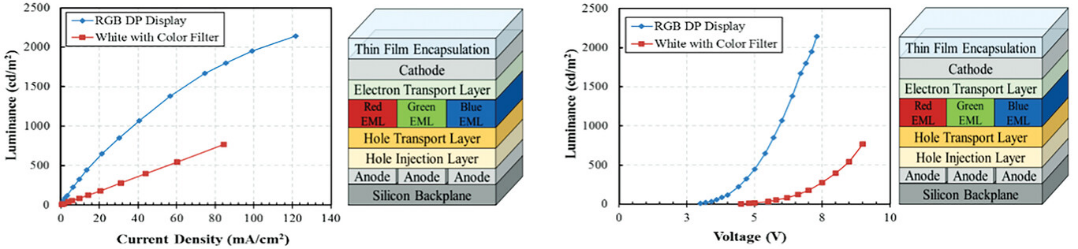

圖四:直接發光及通過濾光層發光器件的光學性能對比

Micro-LED

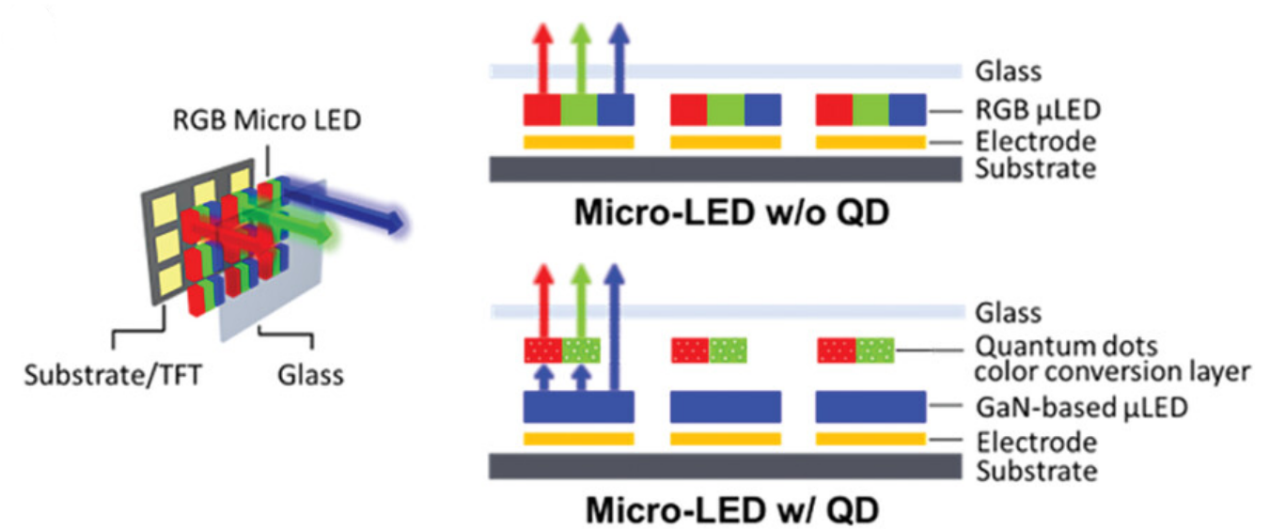

圖五:Micro-LED及QD-Micro-LED結構圖

Micro-LED也是自發光設備,結合了前兩者的優點,包括優秀的光學性能和穩定性。同時,其結構更為簡潔,在不同的應用場景下更有彈性。但是,Micro-LED在材料和工藝上尚未完全成熟,導致成本過高且性能尚未被完全發掘。

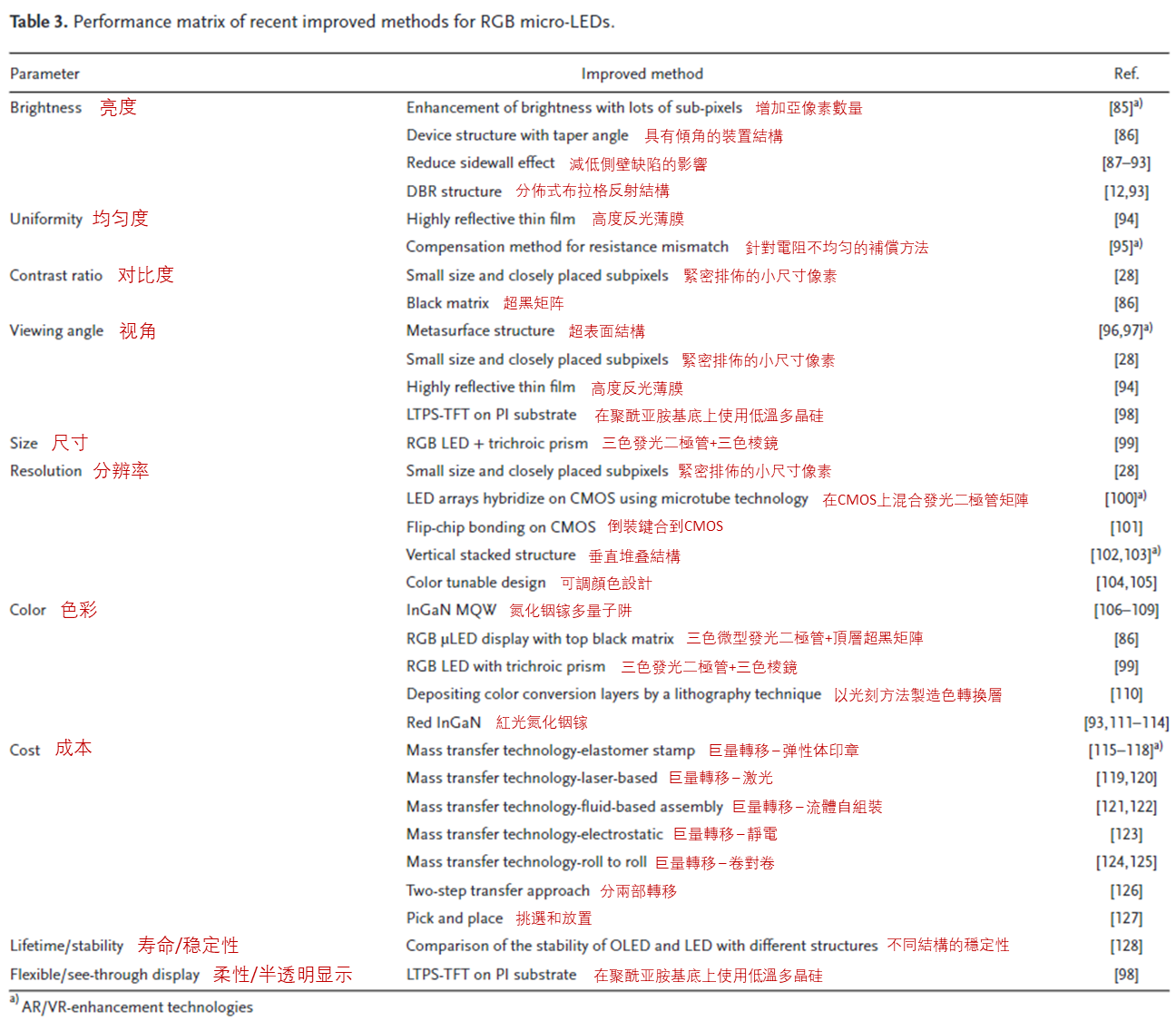

表三列出了一些提升Micro-LED性能的方法。

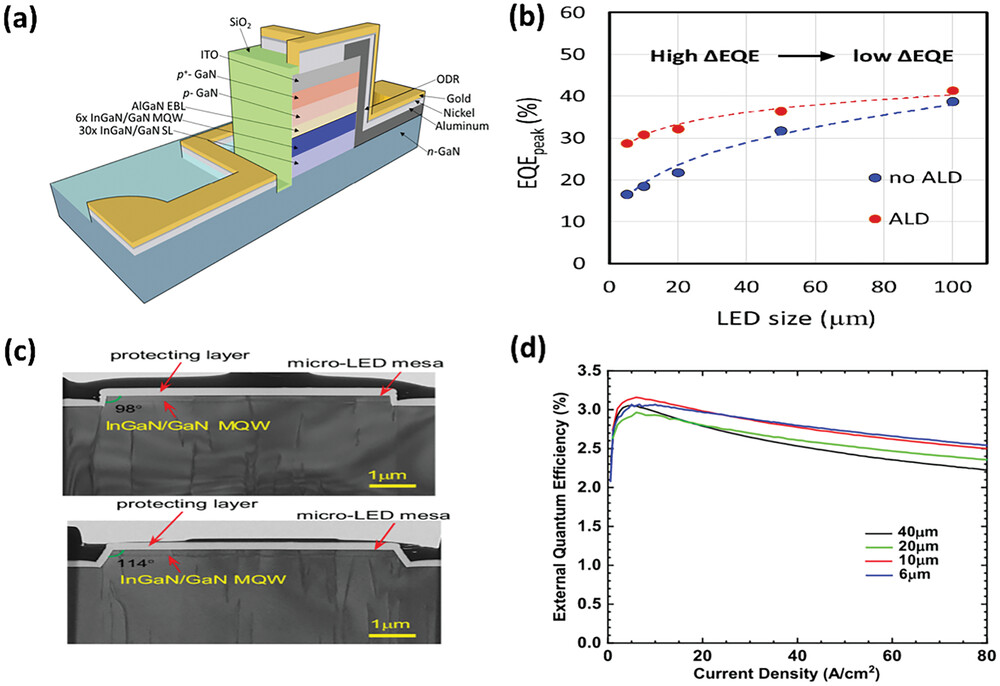

首先,為了進一步提升亮度、能耗等性能,Micro-LED的效率必須得到提升。當Micro-LED晶體縮小到一定尺寸,側壁存有缺陷的比例會大幅提高并降低內部量子效率(IQE)。目前比較有效的方法包括對器件進行鈍化處理,例如使用原子層沉積法(ALD)。為了從根本上減少缺陷,可以透過選用較穩定的材料(紅光InGaN),或者使用中子束刻蝕法(NBE),將制程中產生的缺陷降到最低。

圖六:(a,b)ALD鈍化,(c,d)NBE刻蝕的結構,及其外部量子效率變化

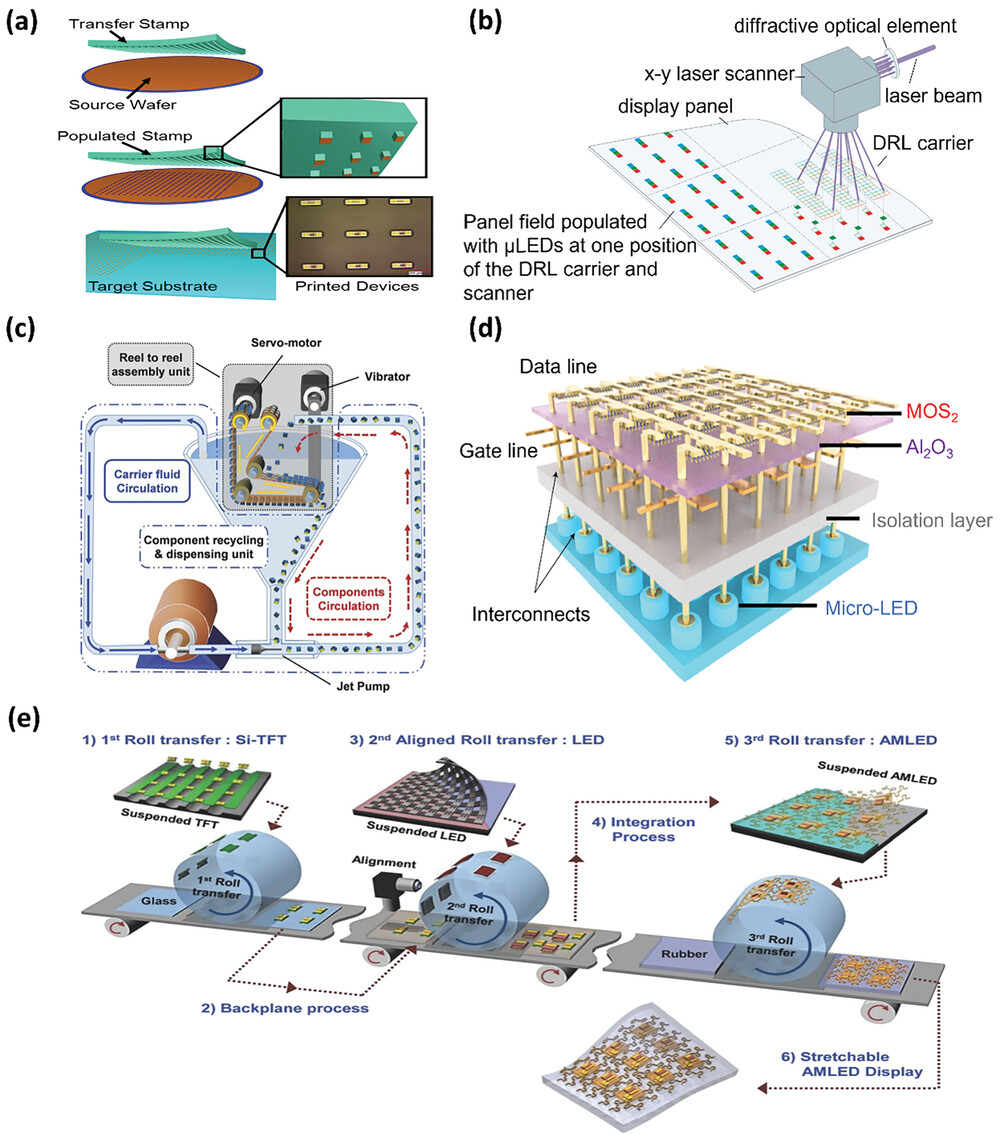

全彩顯示器可以透過巨量轉移,包括圖七所展示的彈性體印章、激光、流體自主裝及卷對卷等、色轉換的方法制造。但同時也可以通過可調色Micro-LED晶體達成。例如利用多量子阱結構(MQWs)、納米棒數組、或結構缺陷(例如V型凹槽、多孔結構)等方法,在一定的電壓或電流范圍內能發出全可見光光譜的顏色。

圖七:常見巨量轉移方法

QD-Microled

由于Micro-LED的量產化仍較為困難,目前更成熟的技術是配合量子點(QD)技術進行色轉換的QD-Micro-LED。它能以紫外或深藍色的Micro-LED光源作為激發源,經過轉化后變為理想的顏色。但QD-Micro-LED的可靠性較差,并且在光學性能上不如LED出色。

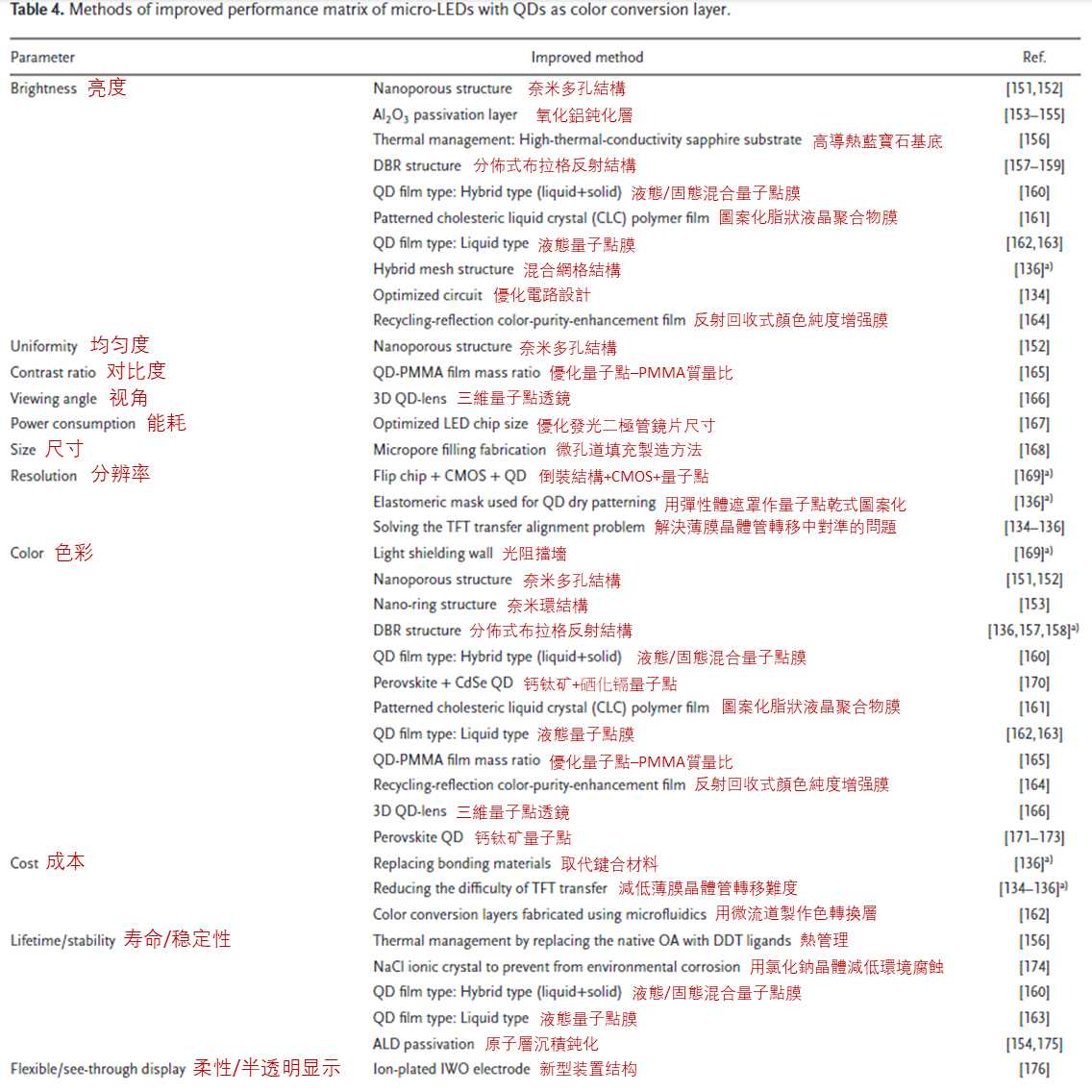

表四列出了一些提升QD-Micro-LED性能的方法。

為提升量子點的轉換效率,可以透過優化色轉換層的光路,比如利用納米多孔結構增加光反彈次數,減少光自由程;或者透過反射結構回收未經轉換的藍光,盡可能讓激發光被吸收而不需增加色轉換層厚度。

而為了增加QD-Micro-LED的可靠性,可以透過在量子點外包覆保護層,或通過ALD、PECVD等手段進行更好的封裝,以防止水解。同時器件也需要更好的散熱性能,比如在周圍結構上使用高導熱性能的材料,采用液態或液態/固態雙相量子點材料以及改進量子點自身的性能令QD-Micro-LED的使用壽命延長。

展望

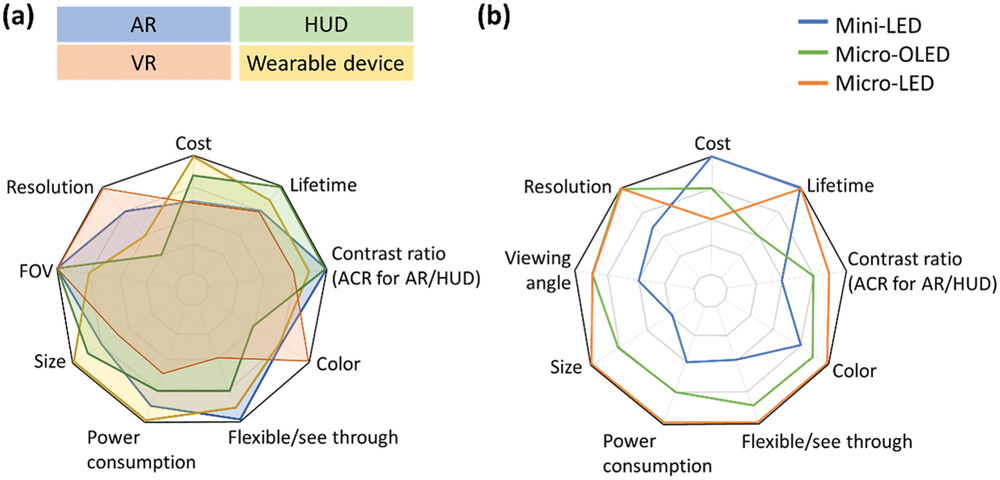

圖八:各顯示技術的性能矩陣以及應用場景的性能要求

在目前的技術條件下,Mini-LED技術顯然是最成熟的,具有成本和可靠性的優勢。雖然在光學性能上有所不足,但在各種可穿戴設備中依然占據一席之地。Micro-OLED的技術也在逐漸成熟,尤其在一些對圖像解析度要求高的場景中,已經看到了Micro-OLED的應用。然而,由于亮度和響應速度的限制,Micro-OLED更適合用于需要高解析度、色彩表現但不需超高亮度的VR設備。而Micro-LED則更適合用于AR或HUD顯示。雖然其在工藝方面的不完善導致Micro-LED的成本過高,但其亮度、可靠性以及響應時間符合上述應用的要求,因此,這項技術在未來成熟后將具有更大的市場潛力。

客服

客服